劉洪

劉洪

歡迎兩位的到來(lái)����!“以史為鑒可以知興替”�����!我們今天談到大國(guó)關(guān)系���,往往就會(huì)提到“修昔底德陷阱”,我們就從這個(gè)“修昔底德陷阱”說(shuō)起�。這個(gè)陷阱給世界怎樣的啟示?蘇院長(zhǎng)�。

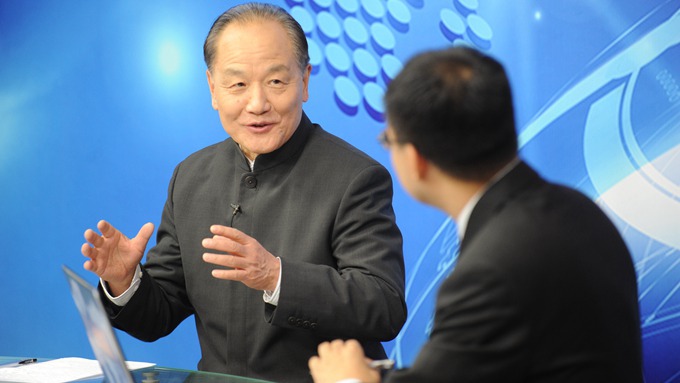

蘇格

蘇格

修昔底德是一個(gè)著名的古希臘歷史學(xué)家,有一部非常知名的著作���,叫做《伯羅奔尼撒戰(zhàn)爭(zhēng)史》�。這部戰(zhàn)爭(zhēng)史談到的是���,公元前400多年在我們今天所在的希臘等地方����,一些城邦國(guó)家之間征戰(zhàn)的歷史。它所揭示的主要是一個(gè)案例��。當(dāng)時(shí)有兩個(gè)城邦�,一個(gè)是雅典,另一個(gè)是斯巴達(dá)���。迅速崛起的雅典是后起之秀����,這引發(fā)了原有城邦國(guó)家斯巴達(dá)的恐懼和警惕����,老大感覺(jué)到老二要取而代之。最終它得出的結(jié)論是��,歷史上凡是新興的大國(guó)要挑戰(zhàn)原有大國(guó)的話�,戰(zhàn)爭(zhēng)就不可避免。

蘇格

蘇格

為何談到“修昔底德陷阱”�,我們經(jīng)常把這個(gè)概念和中美關(guān)系聯(lián)系起來(lái)?這得從哈佛大學(xué)阿里森教授談起�。大概在2012年,他寫了一篇文章���,談到中美之間所面臨的一些問(wèn)題�����,會(huì)不會(huì)形成新的沖突����。在新興經(jīng)濟(jì)體當(dāng)中,中國(guó)是比較耀眼的一顆明星����,正如中國(guó)古語(yǔ)所講�����,“木秀于林風(fēng)必摧之”�����。阿里森教授在文章中想說(shuō)的是����,中國(guó)以后會(huì)不會(huì)挑戰(zhàn)美國(guó)、傷害美國(guó)的利益����?美國(guó)作為一個(gè)傳統(tǒng)的霸權(quán)�����,會(huì)怎樣針對(duì)中國(guó)的崛起���?所以,他就把中美之間未來(lái)會(huì)不會(huì)出現(xiàn)沖突����,用歷史上伯羅奔尼撒中間的一些歷史典故來(lái)形容。所以�����,他就說(shuō)這是一個(gè)“修昔底德陷阱”�����,看中美能不能跨過(guò)去���。

劉洪

劉洪

正如蘇院長(zhǎng)所說(shuō)�,“修昔底德陷阱”說(shuō)的就是新興大國(guó)與守成霸權(quán)之間的關(guān)系。蘇院長(zhǎng)���,他們跨過(guò)了“修昔底德陷阱”嗎����?

蘇格

蘇格

有人做了一個(gè)統(tǒng)計(jì)��,就是說(shuō)歷史上所謂的新興大國(guó)挑戰(zhàn)既有大國(guó)的情況��,大概有15次�。在近現(xiàn)代史上,有4次是相對(duì)和平的���,有11次是通過(guò)戰(zhàn)爭(zhēng)�。那么現(xiàn)在這個(gè)問(wèn)題就是說(shuō)����,本來(lái)就沒(méi)有“修昔底德陷阱”����,但是在中國(guó)的崛起當(dāng)中,能不能避免我們過(guò)早地被強(qiáng)國(guó)瞄準(zhǔn)器的光環(huán)鎖中����,這是一個(gè)非常值得研究的課題�����。

吳思科

吳思科

在進(jìn)入21世紀(jì)的前夕��,當(dāng)時(shí)曾經(jīng)有100多位諾貝爾獎(jiǎng)得主在巴黎聚會(huì)���,提出進(jìn)入新時(shí)期人類面臨眾多的挑戰(zhàn)和問(wèn)題,怎樣解決���。最后�,他們得出了一個(gè)較為一致的看法���,就是需要運(yùn)用中國(guó)兩千年之前的智慧�����,用儒家智慧來(lái)解決這種問(wèn)題�,也就是“和”�����。大家意識(shí)到,新的時(shí)代不能讓“零和游戲”去主導(dǎo)了��,這是很危險(xiǎn)的����。

劉洪

劉洪

就是我們中國(guó)跟他們是不一樣的,文化不同崛起的路徑不同�����?

吳思科

吳思科

對(duì)����,中華文明講究的一種 “和”、“共”�����,是合作共贏的思維����,這是中國(guó)的文明��。我們信奉的不是“零和”和“贏者通吃”����?���!摆A者通吃”意味著你贏了�、你通吃。于是���,被征服者肯定是不服氣的���,等他強(qiáng)大了,又會(huì)進(jìn)行報(bào)復(fù)�,以達(dá)到自己的目的。這個(gè)世界就沒(méi)完沒(méi)了�。

吳思科

吳思科

這是中國(guó)的文化底蘊(yùn)和政策。黨的十八大以后��,以習(xí)近平同志為核心的黨中央����,提出了合作共贏、相互尊重的新型大國(guó)關(guān)系的主張���,提出了一些引領(lǐng)國(guó)際秩序的重要主張���。給我印象特別深的就是����,講到我們現(xiàn)在進(jìn)入了新的時(shí)代�����,我們的身體進(jìn)入了新的時(shí)代���,我們的腦子也得進(jìn)入新的時(shí)代�����。不能還用“零和”游戲的老思維����,害人又害己����。

劉洪

劉洪 劉洪

劉洪 吳思科

吳思科 劉洪

劉洪 吳思科

吳思科 吳思科

吳思科